京都橘高校吹奏楽部金丸仁美さんのモチベーションの薦め

京都橘高校吹奏楽部

金丸仁美さんの

モチベーションの薦め

京都橘高校吹奏楽部3年(2018年1月)

の金丸仁美さんは、生まれつき

左足の膝から下がなく義足です。

京都橘高校吹奏楽部は、激しい

ステップと力強い演奏が持ち味で、

鮮やかなオレンジで難易度の高い

演技を笑顔でこなすことから、

オレンジの悪魔と言われ、

マーチングの全国コンテンストで

過去3回、金賞を受賞するなど

強豪校として知られ、

義足のハンデにもかかわらず

2018年の元日はローズパレード

(全米最大のパレード)で

アジア・オセアニア地区の代表

として活躍されました。

金丸さんは、幼い時、

人から見られるのが嫌で、

義足を隠すためにズボンを

履くことが多かったそうです。

この時は劣等感(劣等性)に

直面している状態です。

自分は、他人と比べて劣っている

と感じている状態です。

しかし、金丸さんは、ある日

「スカートを履きたい」と

思ったそうです。

ここが、モチベーションの

ポイントです。

目的、理由、○○が得たいと

抽象的な思考で、小さな行動を

大きな意味に思考する。

次に金丸さんは、

「スカート履いたら

絶対見えちゃう!」

「スカート履き

たいからいいか」

と新たな取り組み、不慣れな

ことを具体的な思考をして、

具体的行動に思考をしています。

抽象的思考=目的を知ると

モチベーションを保てます。

具体的思考=難しい何かに

挑む時に具体的な行動に

集中するとモチベーションを

保てるのです。

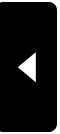

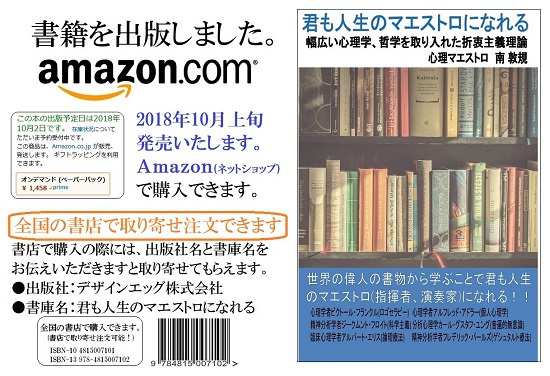

この考え方は、

メンタルトレーニングにも

用いる考え方です。

その後、金丸さんは、

「見られているのを気に

したからといっても、

何も変えられない」

と思ったそうです。

この考え方(受け止め方)は、

健全な劣等感(劣等性)と

変容されています。

健全な劣等感とは、

他者との比較のなかで

生まれるのではなく、

理想の自分との比較

から生まれるもの

と言う考えです。

そして、憧れの

演奏部京都橘高校に入学。

成長と共に足の骨が義足に

当たって痛くなり

高校1年生の時に激しい

トレーニングが始まり、

足が腫れて義足が付け

られなくなり、

しばらく学校を休まなく

てはならず、夏休みに

骨を削る手術をしたそうです。

夏休み明けに部活に

復帰して、出遅れた分を

取り戻すために、毎日、

朝と放課後の練習に

参加して努力を

重ねたそうです。

TV番組で金丸仁美さは、

「その時は、苦しいと

思ったことは、あるけど、

マーチングを辞めたいと

思ったことはなかった」

「やりたい事に夢中

になって、それだけを

追い続けたら、みんな

にも支えてもらって、

障がいを忘れるくらい、

幸せな気持ちになれる

と思います。」とコメント。

ここも、モチベーションの

ポイントです。

この考え方は、SFA

(S)ソリューション

(F)フォーカス

(A)アプローチ

解決志向という理論で、

「過去はコントロールできない、

過去にこだわるのではなく、

今できることに集中し、

ベストを尽くそう」

という理論です。

過去は変えることができないが、

今できることに集中して取り組む

ことができます。

金丸さんの前向きな姿勢に

感銘を受けました。

私がお勧めしたい

金丸仁美さんの

モチベーションの薦めです。

<著者>

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

代表理事 南敦規

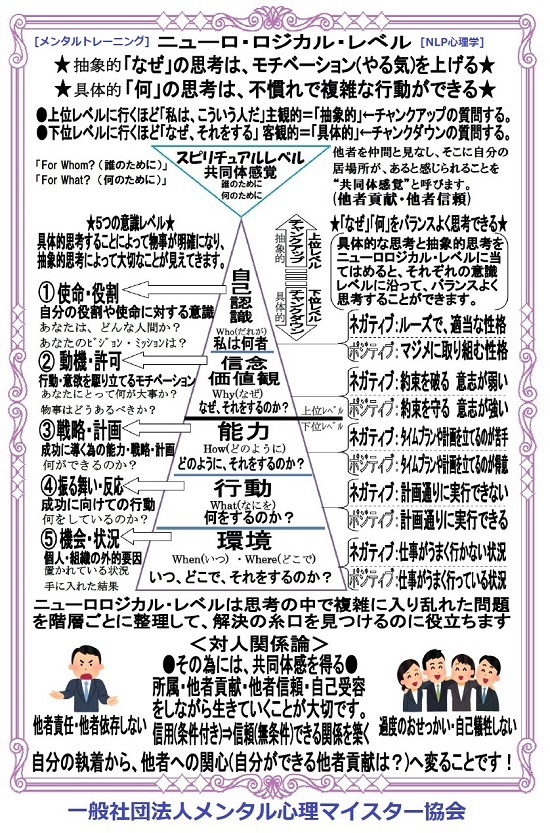

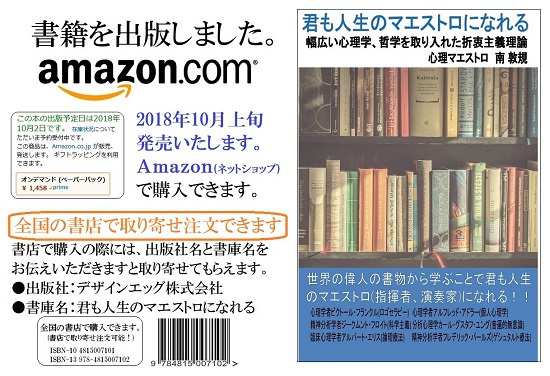

この内容は書籍化しております

「君も人生のマエストロになれる」

Amazon(アマゾン)で購入できます。

https://www.amazon.co.jp/dp/4815007101?tag=mugenbooks-22

2018年10月上旬書籍を出版

Amazonで購入→君も人生のマエストロになれる(書籍)

君も人生のマエストロになれる執筆者

一般社団法人メンタル心理マイスター協会 理事長南敦規

http://shigacounseling.jp/

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

HP:https://shigacounseling.jp/

金丸仁美さんの

モチベーションの薦め

京都橘高校吹奏楽部3年(2018年1月)

の金丸仁美さんは、生まれつき

左足の膝から下がなく義足です。

京都橘高校吹奏楽部は、激しい

ステップと力強い演奏が持ち味で、

鮮やかなオレンジで難易度の高い

演技を笑顔でこなすことから、

オレンジの悪魔と言われ、

マーチングの全国コンテンストで

過去3回、金賞を受賞するなど

強豪校として知られ、

義足のハンデにもかかわらず

2018年の元日はローズパレード

(全米最大のパレード)で

アジア・オセアニア地区の代表

として活躍されました。

金丸さんは、幼い時、

人から見られるのが嫌で、

義足を隠すためにズボンを

履くことが多かったそうです。

この時は劣等感(劣等性)に

直面している状態です。

自分は、他人と比べて劣っている

と感じている状態です。

しかし、金丸さんは、ある日

「スカートを履きたい」と

思ったそうです。

ここが、モチベーションの

ポイントです。

目的、理由、○○が得たいと

抽象的な思考で、小さな行動を

大きな意味に思考する。

次に金丸さんは、

「スカート履いたら

絶対見えちゃう!」

「スカート履き

たいからいいか」

と新たな取り組み、不慣れな

ことを具体的な思考をして、

具体的行動に思考をしています。

抽象的思考=目的を知ると

モチベーションを保てます。

具体的思考=難しい何かに

挑む時に具体的な行動に

集中するとモチベーションを

保てるのです。

この考え方は、

メンタルトレーニングにも

用いる考え方です。

その後、金丸さんは、

「見られているのを気に

したからといっても、

何も変えられない」

と思ったそうです。

この考え方(受け止め方)は、

健全な劣等感(劣等性)と

変容されています。

健全な劣等感とは、

他者との比較のなかで

生まれるのではなく、

理想の自分との比較

から生まれるもの

と言う考えです。

そして、憧れの

演奏部京都橘高校に入学。

成長と共に足の骨が義足に

当たって痛くなり

高校1年生の時に激しい

トレーニングが始まり、

足が腫れて義足が付け

られなくなり、

しばらく学校を休まなく

てはならず、夏休みに

骨を削る手術をしたそうです。

夏休み明けに部活に

復帰して、出遅れた分を

取り戻すために、毎日、

朝と放課後の練習に

参加して努力を

重ねたそうです。

TV番組で金丸仁美さは、

「その時は、苦しいと

思ったことは、あるけど、

マーチングを辞めたいと

思ったことはなかった」

「やりたい事に夢中

になって、それだけを

追い続けたら、みんな

にも支えてもらって、

障がいを忘れるくらい、

幸せな気持ちになれる

と思います。」とコメント。

ここも、モチベーションの

ポイントです。

この考え方は、SFA

(S)ソリューション

(F)フォーカス

(A)アプローチ

解決志向という理論で、

「過去はコントロールできない、

過去にこだわるのではなく、

今できることに集中し、

ベストを尽くそう」

という理論です。

過去は変えることができないが、

今できることに集中して取り組む

ことができます。

金丸さんの前向きな姿勢に

感銘を受けました。

私がお勧めしたい

金丸仁美さんの

モチベーションの薦めです。

<著者>

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

代表理事 南敦規

この内容は書籍化しております

「君も人生のマエストロになれる」

Amazon(アマゾン)で購入できます。

https://www.amazon.co.jp/dp/4815007101?tag=mugenbooks-22

2018年10月上旬書籍を出版

Amazonで購入→君も人生のマエストロになれる(書籍)

君も人生のマエストロになれる執筆者

一般社団法人メンタル心理マイスター協会 理事長南敦規

http://shigacounseling.jp/

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

HP:https://shigacounseling.jp/

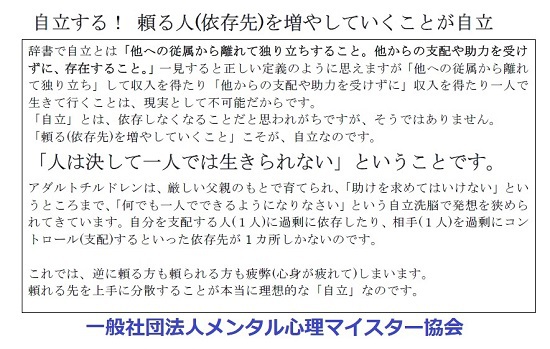

自立とは頼れる人を増やすこと!

自立とは頼れる人を増やすこと!

辞書で自立という言葉を

調べると、他への従属から

離れて独り立ちすること。

他からの支配や助力を

受けずに、存在すること。

一見すると正しい定義の

ように思えますが、

頭の中だけで考え出した、

実際には役に立たない

「机上の空論」のように、

私は感じます。

他への従属から離れて

独り立ちして収入を得たり

他からの支配や助力を

受けずに収入を得ることは、

不可能だと思うからです。

内山節著書

半市場経済成長だけで

ない共創社会の時代に

依存先が1カ所しかなかったら、

頼るほうも頼られる方も大変。

だからこそ、広く浅くいろんな

ところに依存することこそが、

本当に理想的な「自立」である

と書かれています。

一般的に「自立」とは、依存

しなくなることだと思われがち

ですが、誰にも頼らず一人で

生きていくことが、一人前の

大人だと本当に言い切れる

のでしょうか?

私は、心の相談カウンセリング

を通して人はけっしてひとり

では生きられないということ、

そして、一人でなんでも出来る

人になるのではなく周りの人に

頼ることが出来る人になることが、

大切なことだと気づいたからです。

頼れる人を増やすことこそが、

自立なのです。

アダルトチルドレン

(共依存・機能不全家族)

という人間関係依存という

神経症があります。

厳しい父親のもと

強固なルール・

モラハラ・DVなど

で育てられ、助けを

求めてはいけない

というところまで、

自立洗脳され視野

を狭められ何でも一人で、

できるようになりなさい

という親の影響下で育った

人は、自分自身では何も

決めることが出来なくなり、

誰かに支配してもらわないと

何も出来なくなって

しまうのです。

このことから、

アダルトチルドレンの人は

依存するダメな人と思われ

がちですが、人に頼る仕方が

よくわからず依存先が一人の

人に集中してしまう傾向があり、

頼られる側が疲弊

(心身が疲れて弱る)

ので、それを上手に分散

することが自立だと

気づけない状態なのです。

ですから、人は一人で

生きているわけじゃないので、

自分ができないことをできる

人に頼ることで、相手が活かされ、

そのことに「ありがとう」

「助かりました」と感謝の

言葉を伝えることで、

相手は他者貢献ができ、

人に頼ることは自分も相手も

活きていくことになるのです。

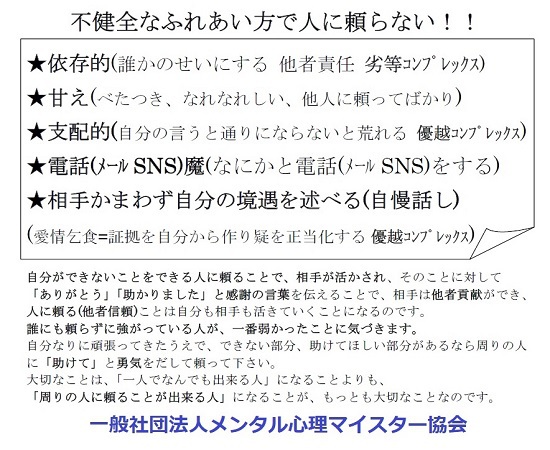

但し、5つの不健全なふれあい

方で、人に頼ることは

良くありません。

①依存的

誰かのせいにする 他者責任の人は、

(劣等コンプレックス)

②甘え

べたつき、なれなれしい、

他人に頼ってばかりの人は、

(他者依存的)

③支配的

自分の言うと通りにならないと

荒れる人は、(優越コンプレックス)

④電話(メール・SNS)魔

なにかと電話する

メール・SNSをする

人は、(プロセス依存)

⑤相手かまわず自分の境遇を

述べる愛情乞食自慢話する人は、

(優越コンプレックス)

頼られる側が疲弊(心身が疲れて弱る)

頼り方は避けましょう。

誰にも頼らずに強がっている人が、

一番弱かったことに気づきます。

自分なりに頑張ってきた上で、

できない部分、助けてほしい

部分があるなら周りの人に「助けて」

と勇気を出して頼って下さい。

自立とは周りの人に頼ることが

できる人なのです。

<執筆者>

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

代表理事 南敦規

君も人生のマエストロになれる(書籍出版)

著者:南敦規

2018年10月上旬書籍を出版

Amazonで購入→君も人生のマエストロになれる(書籍)

君も人生のマエストロになれる執筆者

一般社団法人メンタル心理マイスター協会 理事長南敦規

http://shigacounseling.jp/

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

HP:https://shigacounseling.jp/

辞書で自立という言葉を

調べると、他への従属から

離れて独り立ちすること。

他からの支配や助力を

受けずに、存在すること。

一見すると正しい定義の

ように思えますが、

頭の中だけで考え出した、

実際には役に立たない

「机上の空論」のように、

私は感じます。

他への従属から離れて

独り立ちして収入を得たり

他からの支配や助力を

受けずに収入を得ることは、

不可能だと思うからです。

内山節著書

半市場経済成長だけで

ない共創社会の時代に

依存先が1カ所しかなかったら、

頼るほうも頼られる方も大変。

だからこそ、広く浅くいろんな

ところに依存することこそが、

本当に理想的な「自立」である

と書かれています。

一般的に「自立」とは、依存

しなくなることだと思われがち

ですが、誰にも頼らず一人で

生きていくことが、一人前の

大人だと本当に言い切れる

のでしょうか?

私は、心の相談カウンセリング

を通して人はけっしてひとり

では生きられないということ、

そして、一人でなんでも出来る

人になるのではなく周りの人に

頼ることが出来る人になることが、

大切なことだと気づいたからです。

頼れる人を増やすことこそが、

自立なのです。

アダルトチルドレン

(共依存・機能不全家族)

という人間関係依存という

神経症があります。

厳しい父親のもと

強固なルール・

モラハラ・DVなど

で育てられ、助けを

求めてはいけない

というところまで、

自立洗脳され視野

を狭められ何でも一人で、

できるようになりなさい

という親の影響下で育った

人は、自分自身では何も

決めることが出来なくなり、

誰かに支配してもらわないと

何も出来なくなって

しまうのです。

このことから、

アダルトチルドレンの人は

依存するダメな人と思われ

がちですが、人に頼る仕方が

よくわからず依存先が一人の

人に集中してしまう傾向があり、

頼られる側が疲弊

(心身が疲れて弱る)

ので、それを上手に分散

することが自立だと

気づけない状態なのです。

ですから、人は一人で

生きているわけじゃないので、

自分ができないことをできる

人に頼ることで、相手が活かされ、

そのことに「ありがとう」

「助かりました」と感謝の

言葉を伝えることで、

相手は他者貢献ができ、

人に頼ることは自分も相手も

活きていくことになるのです。

但し、5つの不健全なふれあい

方で、人に頼ることは

良くありません。

①依存的

誰かのせいにする 他者責任の人は、

(劣等コンプレックス)

②甘え

べたつき、なれなれしい、

他人に頼ってばかりの人は、

(他者依存的)

③支配的

自分の言うと通りにならないと

荒れる人は、(優越コンプレックス)

④電話(メール・SNS)魔

なにかと電話する

メール・SNSをする

人は、(プロセス依存)

⑤相手かまわず自分の境遇を

述べる愛情乞食自慢話する人は、

(優越コンプレックス)

頼られる側が疲弊(心身が疲れて弱る)

頼り方は避けましょう。

誰にも頼らずに強がっている人が、

一番弱かったことに気づきます。

自分なりに頑張ってきた上で、

できない部分、助けてほしい

部分があるなら周りの人に「助けて」

と勇気を出して頼って下さい。

自立とは周りの人に頼ることが

できる人なのです。

<執筆者>

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

代表理事 南敦規

君も人生のマエストロになれる(書籍出版)

著者:南敦規

2018年10月上旬書籍を出版

Amazonで購入→君も人生のマエストロになれる(書籍)

君も人生のマエストロになれる執筆者

一般社団法人メンタル心理マイスター協会 理事長南敦規

http://shigacounseling.jp/

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

HP:https://shigacounseling.jp/

仕事に対するモチベーションとは?やる気と心の病気との関係とは?転職をする時の仕事選びの基準とは?

仕事に対するモチベーションとは?

やる気と心の病気との関係とは?

転職をする時の仕事選びの基準とは?

人生のライフタスクは、基本的に

3つのライフタスクが存在します。

◆仕事のタスク◆

永続しない対人関係

(契約関係)

◆交友のタスク◆

永続する対人関係

(たとえ憎んでも)

◆愛(家族)のタスク◆

永続し、運命を共に

する対人関係

(たとえ愛し合っていなくても)

基本的な3つの

ライフタスクは

生きていくための

課題(対人関係)です。

◆仕事のタスクとは?◆

私たちは生きていかな

ければなりません。

それを可能にするのは、

他の人たちの仕事に頼る

ことであり、自分はその

代わりに何かを提供します。

これが仕事のタスクです。

仕事に取り組むモチベーション

(やる気)は、最も大切な要素

になります。

現在の仕事を継続するにも、

転職するにも現在の自分自身の

モチベーション(やる気)

を知ることは今後の人生

にも役立ちます。

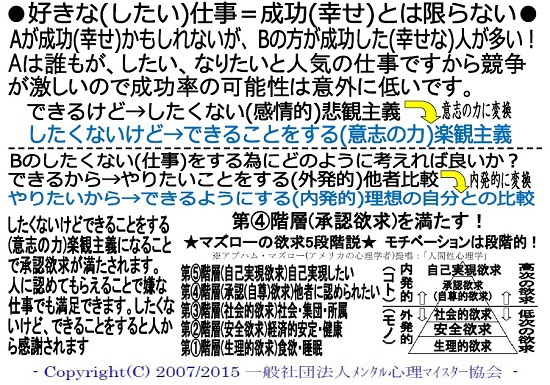

(やる気)のフレームワーク

を見て自分がどの

フレームにいるのか?

そのフレームを具体的に

マトリクス分析をして、

今後の人生に活かすことが、

できるかもしれません。

※マトリクス分析とは?

複雑な問題をいったん相関図

に書き出して整理することを

マトリクス分析と言います。

<やる気のフレームワークする>

縦軸=やる気

やりたいこと/したくないこと

横軸=能力

できること/できないこと

[やる気+能力]

A=やりたいこと+できること

したいことをしているので

やりがいがある

B=したくないこと+できること

したくないけど容易にできる

C=やりたいこと+できないこと

やりたい気持ちがあるが、まだ

思うようにできないため、チャンス

が訪れるとピンチに陥る。無理する。

D=したくないこと+できないこと

する気もないし、できないので、

成果は期待できない!

<マトリクス分析する>

A=やりたいこと+できること

意識的有能で、

考えるとできる状態

B=したくないこと+できること

無意識的有能で、

考えなくてもできる状態

C=やりたいこと+できないこと

意識的無能で、

知っていてもできない状態

D=したくないこと+できないこと

無意識的無能で、

知らないしできない状態

勿論、新人の時は、Cだったり

Dだったりすると思います。

このCとDの状態から抜け出せない

人は「5月病」「アパシー(無気力)」

と酷くなると「モラトリアム人間」

になりうつ病、適応障害、

人格障害(自己愛性)に

陥る人も少なくないです。

※適応障害とは?

仕事や生活上のストレスが原因で、

心身の不調が起きる精神疾患です。

※5月病

新しい環境で1ヵ月の間、

さまざまな経験を重ねて

いくうちに、入社前に描い

ていた生活とのギャップ

を感じ、一時的スランプに

なることから、五月病と呼ぶ。

この状態が長く続くと腹痛や

おう吐などの身体症状が

でたりする。さらに長く続くと、

アパシーになる。

※アパシー(無気力症候群)

入社後に高度な仕事について

いけないなどの挫折や、

他人となじめないので

心的ストレスから、仕事への

意欲を失ってしまうからです。

さらに長く続くと、

モラトリアムになる。

※モラトリアム人間

ラテン語遅、延遅延する。

債務の支払いを延期すること

自分のやりたい事が定まらず、

定職にも就かずに、ふらふらと

いろんな事に手を出している

状態です。

モラトリアムに陥ると、

人と密接な関わりを避ける

ことから、人間関係をうまく

構築できない人もいるため、

転職を余儀なくされてしまう。

このCとDの状態から抜け出す

仕方とやり方(解放)とは?

目標・課題をクリアする為の

学習の5段階プロセス!!

Dの段階=無意識的無能

(知らないしできない)

満足な仕事が出来ていなくて、

仕事をする意味合いも分からない

状態の人は、全く仕事の成果は

期待出来ないので、

まずは、意識する事からスタート

することです。

何のために仕事をするのか?

抽象的に考える。

現在どのような能力向上が

必要なのか?能力向上

するために必要な

行動や(戦略/手段)が必要なのか?

具体的に考え意識する。

そうするとDの段階を抜け出し

Cの段階までに到達する。

Cの段階=意識的無能

(知っていてもできない)

能力向上が必要なのは

分かっているが、なかなか

向上できないため、身が入らない。

この段階では、やるべき事は

分かっているが、それを行動

に移せない状態です。

この時は無理に行動せず、

意識を目的に置き、自分のペース

を守る事が大切!目的(ミッション)

を持ち目標設定をこなす。

目標設定は、大きくしない!

少しの努力で手が届くか届かない

所の設定にして小さい成功体験を

増やす。ハードルを上げない

大きな目標を掲げると

モチベーションが保てなくなる!

そうするとCの段階を抜け出し

Aの段階までに到達する。

Aの段階=意識的有能

(考えなくてもできる)

何のために、どれ位の仕事

をするのかを理解し、

努力して仕事している。

この段階は努力が必要です。

この努力を続けて(ルーティーンして)

いれば習慣に変わります。

もっとも大切な時期

とも言えます。

仕事にやりがいを感じて、

幸せに感じて仕事をして

いる状態です。

そうするとBの段階

までに到達する。

但し、新しい事に

チャレンジして

成功と失敗を味わう

こともあります。

その他に仕事ができる

ことで、昇進したり更なる

成長を目指す人もおれば、

昇進したことで無理をして仕事

してバーンアウト(うつ病)したり、

または、中間管理職として、

上からと下からと

サンドイッチ状態になり

メランコリー(うつ病)に

なる人もいます。

Bの段階=無意識的有能

(考えなくてもできる)

しなければならないと思う

事もなく、自然と仕事ができる

この状態になると、やるべき事

を意識しなくても、当たり前の

様に出来てしまうという達人の

状態です。

成果は必然的にあらわれます。

但し、仕事に慣れ過ぎたことで

飽きを感じたり、新たなことに

チャレンジしたい気持ちが出て

したくないけど仕事ができる

状態が続くと転職を考える人も

多いです。

転職をする時の

仕事選びの基準とは?

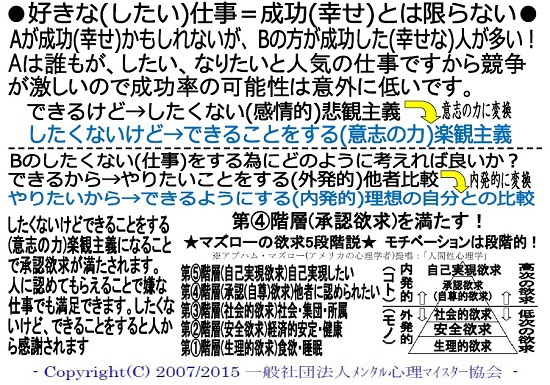

好きな(したい)仕事=

成功(幸せ)とは限らない

Aが成功(幸せ)かもしれないが、

Bの方が成功した(幸せな)人が多い

Aは誰もが、したい、なりたいと

人気の仕事ですから競争が激しい

ので成功率の可能性は

意外に低いです。

やりたいことは(偶然)?

できることは(必然)?

やりたいことは、

時代によって変わります。

例えば、「YouTuber」は、

今の時代だからなれますが、

2004年代に「YouTuber」は、

存在しませんので偶然的です。

よって、できることは、

必然的と言えます。

心理学的と哲学的として

(哲学者:九鬼周造)

すべては、偶然に支配されている

(心理学者:ユング)

シンクロニシティ (曖昧さ回避)

偶然の一致、偶然なんだけど、

起こるべくして起こった

全ての出会いは必然で偶然ではない

『必然的な偶然性』

私たちは、偶然に支配されています。

Aで転職して仕事ができるのに

越したことはないのですが、競争

が激しいことを覚悟して転職する

勇気が必要です。

Bで転職をお勧め!

できるけど→

したくない(感情的)悲観主義

になり仕事へのモチベーション

が下がります

悲観主義からの脱出は、

意志の力に変換することです。

したくないけど→

できることをする

(意志の力)楽観主義な

考えに変換してください。

Bのしたくない(仕事)をする為に

どのように考えれば良いか?

できるから→

やりたいことをする(外発的)で

他者と比較をしながら仕事を

してしまい、順調に進んでいる

ときは、問題ないですが、うまく

いかなくなると、モチベーション

が一気に下がり気持ちが不安な

状態で常に仕事をする事になり

結果的に転職を余儀なくされます。

ですから内発的に変換して

やりたいから→

できるようにする(内発的)で

理想の自分との比較で仕事に

取り組む。他人と比べること

はしないです。

したくないけど→

できることをする

(意志の力)楽観主義

になることで承認欲求が

満たされます。

人に認めてもらえることで

嫌な仕事でも満足できます。

容易にできる仕事を選ぶ!

したくないけど、できること

をすると人から感謝されます

<執筆者>

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

代表理事 南敦規

君も人生のマエストロになれる(書籍出版)

著者:南敦規

2018年10月上旬書籍を出版

Amazonで購入→君も人生のマエストロになれる(書籍)

君も人生のマエストロになれる執筆者

一般社団法人メンタル心理マイスター協会 理事長南敦規

http://shigacounseling.jp/

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

HP:https://shigacounseling.jp/

やる気と心の病気との関係とは?

転職をする時の仕事選びの基準とは?

人生のライフタスクは、基本的に

3つのライフタスクが存在します。

◆仕事のタスク◆

永続しない対人関係

(契約関係)

◆交友のタスク◆

永続する対人関係

(たとえ憎んでも)

◆愛(家族)のタスク◆

永続し、運命を共に

する対人関係

(たとえ愛し合っていなくても)

基本的な3つの

ライフタスクは

生きていくための

課題(対人関係)です。

◆仕事のタスクとは?◆

私たちは生きていかな

ければなりません。

それを可能にするのは、

他の人たちの仕事に頼る

ことであり、自分はその

代わりに何かを提供します。

これが仕事のタスクです。

仕事に取り組むモチベーション

(やる気)は、最も大切な要素

になります。

現在の仕事を継続するにも、

転職するにも現在の自分自身の

モチベーション(やる気)

を知ることは今後の人生

にも役立ちます。

(やる気)のフレームワーク

を見て自分がどの

フレームにいるのか?

そのフレームを具体的に

マトリクス分析をして、

今後の人生に活かすことが、

できるかもしれません。

※マトリクス分析とは?

複雑な問題をいったん相関図

に書き出して整理することを

マトリクス分析と言います。

<やる気のフレームワークする>

縦軸=やる気

やりたいこと/したくないこと

横軸=能力

できること/できないこと

[やる気+能力]

A=やりたいこと+できること

したいことをしているので

やりがいがある

B=したくないこと+できること

したくないけど容易にできる

C=やりたいこと+できないこと

やりたい気持ちがあるが、まだ

思うようにできないため、チャンス

が訪れるとピンチに陥る。無理する。

D=したくないこと+できないこと

する気もないし、できないので、

成果は期待できない!

<マトリクス分析する>

A=やりたいこと+できること

意識的有能で、

考えるとできる状態

B=したくないこと+できること

無意識的有能で、

考えなくてもできる状態

C=やりたいこと+できないこと

意識的無能で、

知っていてもできない状態

D=したくないこと+できないこと

無意識的無能で、

知らないしできない状態

勿論、新人の時は、Cだったり

Dだったりすると思います。

このCとDの状態から抜け出せない

人は「5月病」「アパシー(無気力)」

と酷くなると「モラトリアム人間」

になりうつ病、適応障害、

人格障害(自己愛性)に

陥る人も少なくないです。

※適応障害とは?

仕事や生活上のストレスが原因で、

心身の不調が起きる精神疾患です。

※5月病

新しい環境で1ヵ月の間、

さまざまな経験を重ねて

いくうちに、入社前に描い

ていた生活とのギャップ

を感じ、一時的スランプに

なることから、五月病と呼ぶ。

この状態が長く続くと腹痛や

おう吐などの身体症状が

でたりする。さらに長く続くと、

アパシーになる。

※アパシー(無気力症候群)

入社後に高度な仕事について

いけないなどの挫折や、

他人となじめないので

心的ストレスから、仕事への

意欲を失ってしまうからです。

さらに長く続くと、

モラトリアムになる。

※モラトリアム人間

ラテン語遅、延遅延する。

債務の支払いを延期すること

自分のやりたい事が定まらず、

定職にも就かずに、ふらふらと

いろんな事に手を出している

状態です。

モラトリアムに陥ると、

人と密接な関わりを避ける

ことから、人間関係をうまく

構築できない人もいるため、

転職を余儀なくされてしまう。

このCとDの状態から抜け出す

仕方とやり方(解放)とは?

目標・課題をクリアする為の

学習の5段階プロセス!!

Dの段階=無意識的無能

(知らないしできない)

満足な仕事が出来ていなくて、

仕事をする意味合いも分からない

状態の人は、全く仕事の成果は

期待出来ないので、

まずは、意識する事からスタート

することです。

何のために仕事をするのか?

抽象的に考える。

現在どのような能力向上が

必要なのか?能力向上

するために必要な

行動や(戦略/手段)が必要なのか?

具体的に考え意識する。

そうするとDの段階を抜け出し

Cの段階までに到達する。

Cの段階=意識的無能

(知っていてもできない)

能力向上が必要なのは

分かっているが、なかなか

向上できないため、身が入らない。

この段階では、やるべき事は

分かっているが、それを行動

に移せない状態です。

この時は無理に行動せず、

意識を目的に置き、自分のペース

を守る事が大切!目的(ミッション)

を持ち目標設定をこなす。

目標設定は、大きくしない!

少しの努力で手が届くか届かない

所の設定にして小さい成功体験を

増やす。ハードルを上げない

大きな目標を掲げると

モチベーションが保てなくなる!

そうするとCの段階を抜け出し

Aの段階までに到達する。

Aの段階=意識的有能

(考えなくてもできる)

何のために、どれ位の仕事

をするのかを理解し、

努力して仕事している。

この段階は努力が必要です。

この努力を続けて(ルーティーンして)

いれば習慣に変わります。

もっとも大切な時期

とも言えます。

仕事にやりがいを感じて、

幸せに感じて仕事をして

いる状態です。

そうするとBの段階

までに到達する。

但し、新しい事に

チャレンジして

成功と失敗を味わう

こともあります。

その他に仕事ができる

ことで、昇進したり更なる

成長を目指す人もおれば、

昇進したことで無理をして仕事

してバーンアウト(うつ病)したり、

または、中間管理職として、

上からと下からと

サンドイッチ状態になり

メランコリー(うつ病)に

なる人もいます。

Bの段階=無意識的有能

(考えなくてもできる)

しなければならないと思う

事もなく、自然と仕事ができる

この状態になると、やるべき事

を意識しなくても、当たり前の

様に出来てしまうという達人の

状態です。

成果は必然的にあらわれます。

但し、仕事に慣れ過ぎたことで

飽きを感じたり、新たなことに

チャレンジしたい気持ちが出て

したくないけど仕事ができる

状態が続くと転職を考える人も

多いです。

転職をする時の

仕事選びの基準とは?

好きな(したい)仕事=

成功(幸せ)とは限らない

Aが成功(幸せ)かもしれないが、

Bの方が成功した(幸せな)人が多い

Aは誰もが、したい、なりたいと

人気の仕事ですから競争が激しい

ので成功率の可能性は

意外に低いです。

やりたいことは(偶然)?

できることは(必然)?

やりたいことは、

時代によって変わります。

例えば、「YouTuber」は、

今の時代だからなれますが、

2004年代に「YouTuber」は、

存在しませんので偶然的です。

よって、できることは、

必然的と言えます。

心理学的と哲学的として

(哲学者:九鬼周造)

すべては、偶然に支配されている

(心理学者:ユング)

シンクロニシティ (曖昧さ回避)

偶然の一致、偶然なんだけど、

起こるべくして起こった

全ての出会いは必然で偶然ではない

『必然的な偶然性』

私たちは、偶然に支配されています。

Aで転職して仕事ができるのに

越したことはないのですが、競争

が激しいことを覚悟して転職する

勇気が必要です。

Bで転職をお勧め!

できるけど→

したくない(感情的)悲観主義

になり仕事へのモチベーション

が下がります

悲観主義からの脱出は、

意志の力に変換することです。

したくないけど→

できることをする

(意志の力)楽観主義な

考えに変換してください。

Bのしたくない(仕事)をする為に

どのように考えれば良いか?

できるから→

やりたいことをする(外発的)で

他者と比較をしながら仕事を

してしまい、順調に進んでいる

ときは、問題ないですが、うまく

いかなくなると、モチベーション

が一気に下がり気持ちが不安な

状態で常に仕事をする事になり

結果的に転職を余儀なくされます。

ですから内発的に変換して

やりたいから→

できるようにする(内発的)で

理想の自分との比較で仕事に

取り組む。他人と比べること

はしないです。

したくないけど→

できることをする

(意志の力)楽観主義

になることで承認欲求が

満たされます。

人に認めてもらえることで

嫌な仕事でも満足できます。

容易にできる仕事を選ぶ!

したくないけど、できること

をすると人から感謝されます

<執筆者>

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

代表理事 南敦規

君も人生のマエストロになれる(書籍出版)

著者:南敦規

2018年10月上旬書籍を出版

Amazonで購入→君も人生のマエストロになれる(書籍)

君も人生のマエストロになれる執筆者

一般社団法人メンタル心理マイスター協会 理事長南敦規

http://shigacounseling.jp/

一般社団法人メンタル心理マイスター協会

HP:https://shigacounseling.jp/